12個の中気と12個の節気の総称で,中国の戦国時代に成立した。節気ないし二十四気とも略称する。

12個の中気と12個の節気は交互におかれた。二十四節気は,太陰太陽暦を使用してきた中国の暦法の場合,各月を決定し季節を知るうえでの目印であった。初期には北斗七星の斗柄が指す方角によって各月を決め,《書経》尭典(ぎようてん)に見えるように春,夏,秋,冬の季節を知るために,それぞれ鳥(うみへび座α星),火(さそり座π星),虚(みずがめ座β星),昴(すばる,プレヤデス)の南中時によって春分,夏至,秋分,冬至の二分二至を決めたが,やがて季節の変化を示す節気は太陽の動きによって決められるようになった。周代から春秋時代には日晷(につき),つまり日時計(あるいはノーモン)を用いて,太陽が投ずる影の長さがもっとも長くなる冬至,もっとも短くなる夏至の時点を決める方法が行われるようになった。次いで1回帰年の長さ(3651/4日)を24等分して,冬至から始まる1年を等間隔に分け,その分点に中気と節気が交互に配列されるようになった。この初期の節気の決め方を平気法と呼ぶが,これによって季節の調整がなされた。

平気法の場合,1年を3651/4日とする四分暦を例にとれば,中気から次の中気まで,ないしは節気から次の節気までの日数は307/16日になり,中気から節気まで,ないしは節気から中気までの日数は,その半分の157/32日となる。また冬至点は特定の月,すなわち11月に固定されるようになり,各月に中気を固定するという原則が確立した。こうすると中気を含まない月が生ずるとその月を閏(うるう)月とできるから,1年の中でどこに閏をおくかが容易に決定できるようになる。この閏月の決め方を歳中置閏法(ちじゆんほう)というが,殷代以降行われてきた歳末置閏法,すなわち閏月が生じた年はすべてその年の終りにおくという方法に代わって,歳中置閏法が前6世紀までには導入され,前5世紀には完備したものになったと考えられる。この高度な置閏法によって季節の変化と暦の日付との間には大きな差異が生じないようになった。

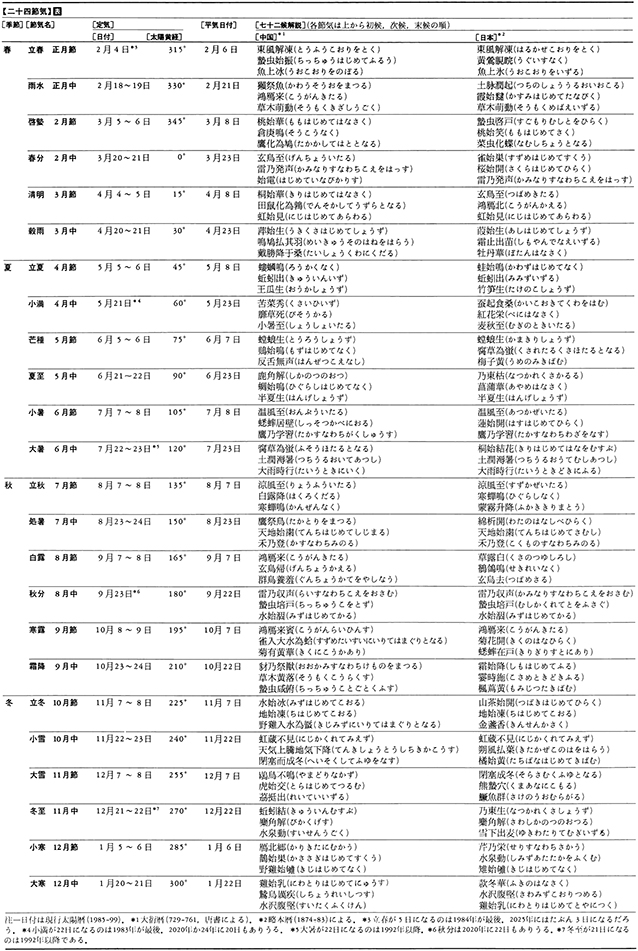

中気の一つである冬至は11月中と呼ばれ,その直前の節気の大雪は11月節というように呼ばれた。閏月がない年は,立春は正月の節気,雨水は正月の中気,驚蟄(けいちつ)(啓蟄)は2月の節気,春分は2月の中気などというように,各月に1個の中気と1個の節気が含まれた。しかし,月の長さは1朔望月(さくぼうげつ)(29.53日)によって大月と小月が決められたため,初期の暦法の場合は19年に7回の頻度で閏月が出現し,1月の中に1個の節気ないし1個の中気しか含まれないことになるが,中気が含まれない月のほうを閏月とし,その前の月名により閏何月と呼ばれた。この置閏の原則は前104年に制定された前漢の太初暦以後の暦法に踏襲された。後漢末の劉洪が月の運動の不規則性を考慮した暦法を作り,北斉(550-577)の張子信が太陽の視運動の不規則性を発見したのを受けて,隋の劉焯(りゆうしやく)は604年(仁寿4),皇極暦を作成して二十四節気の決め方の改革を提唱した。周天を24等分して,太陽が1等分点を通過するごとに一つの節気の日付を決めるようにしたものであった。これは節気から節気までの日数が不均等になる,いわゆる定気法であった。また清代の時憲暦以後は,黄道を24等分した定気法が用いられた。現在でも通用している二十四節気はこの黄道を24等分して決められた特定の黄経の度に太陽が移動してきた時点によって日付が決定されている。

元来は置閏法によって季節を調節しても,年によっては最大1ヵ月に近い差異が生じたため,暦に二十四節気を書き込んで正確な季節を知る目印にしたわけであるが,すでに《漢書》律暦志の本文に説明されているように,前3世紀末ころに節気の間をさらに3等分して1候を決め,約5日ごとに初候,次候,末候として1年を七十二候とする方法も完備した。北魏の正光暦(520)以降の暦については正史の律暦志などに七十二候の名称が記録されてきた。七十二候は二十四節気よりも具体的に,季節のめぐり行きに伴う特定の自然現象によって表現された。

黄河流域で起源し,農業生産活動はそれに基づいて行われてきたわけで,二十四節気をすべて詠み込んだ歌訣も編まれた。〈春雨驚春清穀天,夏満芒夏暑相連(小暑と大暑が連なる),秋処露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒〉。二十四節気は日本を含む中国文化圏に広く伝えられた。日本の旧暦でも二十四節気,七十二候は早くから取り入れられたが,黄河流域と日本とでは気候の変化に伴う自然現象に1ヵ月ほどの差異があって一致しなかったため,江戸時代にはいわゆる本朝七十二候が作られた。雑節も設けられた。今日でも夏の場合にだけ残っている土用や立春の前日の節分などは,雑節の代表的なものである。

二十四節気は現在季節のくぎりめとして受け取られているが,その名称は今から二千何百年も昔の華北の気候に基づいて名付けられたものであるから,日本の気候と合わないものがあっても不思議ではない。例えば小雪(11月23日ころ),大雪(12月8日ころ)などはまったく不適当で日本では1月下旬から2月にかけてもっともよく雪は降る。また華北では2月の平均気温は12月より高く,当然1月よりもずっと高い。東京や京都では2月は12月より寒く,1月とあまり変わらないから立春の名も華北ほど適切とは思われない。

二十四節気は表に見るように中気と節気に分かれ,そのうちの中気を基準に歳中置閏法が確立されたことは前述されているとおりである。とはいっても閏月が入れば,日付と季節の関係がかなり不自然になることは否めない。例えば正月に閏があるとすると,正月晦(みそか)の翌日がまた閏の正月朔日となり2月はまだ30日も先になる,したがって春の季節が4ヵ月120日近くも続くのである。このようなことから中気は暦法上,閏月を定めるためにはたいせつな役割があり節気より重視されるが,一般の人々にとっては節気のほうがはるかに関心がもたれた。そのことは古い仮名暦では中気は記載されず,ただ〈せつ〉と節気のみが記された例が多いことでもわかる。

節気とは立春,啓蟄,清明,立夏,……と立春から一つおきにとったものをいう。中気のほうは暦月の名称を決めるのであるから正月中雨水は正月に,2月中春分は2月にあるのが原則であるが,節のほうは例えば正月節立春といっても暦月の正月にあるとは限らない。年内立春といって立春は12月のうちにあることのほうがやや多い。といっても12月15日から正月15日の間で変動していて平均的には立春はほぼ元日に当たるようになっている。節は季節のくぎりとして使われ立春よりを春,立夏よりを夏と呼ぶことが多い。また節は日や方位の吉凶を示す暦注の日取りを決める撰日にとってたいせつなものである。暦月は朔から晦までの1ヵ月であるが,それとは別に,節から次の節の前日までをとって節月と呼ぶ場合がある。例えば節月の正月とは立春の日から啓蟄の前日までをいう。啓蟄より清明の前日までが2月である。節月は太陽暦であるから閏月はない。陰暦時代の暦や現在でも運勢暦に多く記載されている暦注,例えば黒日という,江戸時代もっとも悪い凶日は正月は戌の日,2月は辰の日というように決まっており,十死日という悪日は正月は酉の日,2月は巳の日と指定されているが,この場合の正月,2月はすべて節月のことであり,撰日は節月と十二支の組合せで決まるものがほとんどであった。また往亡日のように立春から7日目,14日目のように指定されるものもあった。こうして節気によって撰日するものを節切りといい,また節に従って用いるといった。ついでながら大安,仏滅のように暦月で日取りが決まるのは月切りといい例外的である。暦注のみでなく,例えば立春や立秋は適当な歌題となって和歌にうたわれ,またその前日には節分の行事があった。節のほうが生活に密着していたのである。

1844年(弘化1)より天保暦が施行されたが,このときから二十四節気に定気法を採用した。定気法を用いると太陽の動きの遅い6,7月ころ,例えば夏至から大暑までの30°の間をいくのに31日と11時間もかかるのに,冬至から大寒まで黄道上,同じ30°をいくのに29日と10時間しかかからず平均朔望月より短くなる。このため中気を含まない月が1年に2度,3度と生じたり,その前後では1暦月に二つの中気を含む場合もできて,今までの中気を含まない月が自動的に閏月となる原則が崩れてしまった。置閏法は複雑になり,従来一年中に均分されていた閏月は5月を中心とした7ヵ月に集中し,9月から正月にかけて閏月があることはまれになってしまった。定気法にとくに利点はなく,天保暦から定気法を採用したことは改悪というべき変更であった。現在,いわゆる旧暦と呼ばれているものは天保暦に従い定気法をとっているが,法的に決まっているわけではないから平気法を用いて作ってもさしつかえないし,そのほうが伝統的なよい方法である。

二十四節気の各気をさらに三つに分けた七十二候というのがある。これは一般庶民の使っていた頒暦にはふつう記載されておらず具注暦にのみあったものである。季節の指標としては5日ごとは細かすぎて実用的ではない。まして二十四節気でさえ日本の風土に合わない名称があるくらいで,七十二候ではそれはさらに多くなり,表のようにほとんど無意味なものが多く,また非科学的なもの,実物のよくわからない動植物の名も多い。貞享暦の作者渋川春海は七十二候を日本的に修正したが(いわゆる本朝七十二候),さしたる意味はない。七十二候で現在も生きているのは7月初めの半夏生(はんげしよう)のみである。

なお,表に示したように二十四節気の日付は,年によって変わっていく。今ある年のある二十四節気,例えば立春が2月5日18時36分と仮定しよう。暦の1年は365日で1太陽年は365.2422日である。したがって翌年の立春はその差だけ遅くなり6日の0時25分ほどになる。このように毎年6時間弱遅くなるが4年に1度の閏年にいっぺんに1日取り戻す。しかし端数0.2422日の4倍は0.9688日で1日より0.0312日,約45分少ない。そのため某年の立春が6日0時25分とするとその4年後の立春は5日23時40分ほどになる。このことはすべての二十四節気の日時についていえるので,1985年の二十四節気の時刻はいずれも1981年のそれぞれの時刻より約45分早く,86年の二十四節気の時刻は1982年の時刻より45分早い。2100年まではずっと一様にこの割りで早くなっていくから,近年では3月20日か21日の春分の日は2100年に近いころには19日か20日となる。しかし2100年になると閏年を1回省くから,そのぶん二十四節気の日時はすべて1日遅くなり春分の日もまた20日か21日に戻る。かつて1900年に閏年が省かれた後の03年には春分が22日になった。それから4年ごとに45分ずつ早くなって,23年に22日0時29分となったのを最後に22日春分はなくなった。では再び春分が22日になることが生ずるだろうか。23年より380年後の2303年を考えると,45分×(380÷4)=2日23時間15分であるから春分の日はこれだけ早くなるところであるが,2100年,2200年,2300年と3回閏年が省かれるためにそのぶん3日遅くなり差引き45分だけ1923年より遅くなる。したがって2303年の春分は22日になることが予想される。ただし4年で45分(正確には44分56秒)というのは平均でだいたい30分から60分くらいの幅で変化する。上記の計算も平均的な話である。

Shogakukan ...

Shogakukan ... 余叢考‐巻三四・二十四節気名「二十四節気名、其全見

余叢考‐巻三四・二十四節気名「二十四節気名、其全見 於淮南子天文篇 ...

於淮南子天文篇 ... (さった)富士雪縞 ...

(さった)富士雪縞 ... 泥金彩落」(2)二十四節気の一つ。天文学的には、太陽が黄道上の三三〇度の点を通過するときで、暦の上では、陰暦正月の中、 ...

泥金彩落」(2)二十四節気の一つ。天文学的には、太陽が黄道上の三三〇度の点を通過するときで、暦の上では、陰暦正月の中、 ...

©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.