細棹 〈鳴神〉の銘がある(下右)

中棹 富崎春昇使用(下中)

太棹 三世鶴沢清六使用(下左)

新版 歌舞伎事典

日本国語大辞典

解説・用例

(1)和楽器の一つ。日本の代表的弦楽器。やや丸みを帯びた方形の胴に棹(さお)をつけ、その先端に海老尾(えびお)を設けたもの。三弦で、ふつう撥(ばち)で奏する。棹は紫檀(したん)・紅木(こうき)、胴は花梨(かりん)などで作り、胴には猫または犬のなめし皮を張る。棹の太さによって、太棹・中棹・細棹に大別され、その大きさに応じて胴や撥の大きさ、駒の重さ、糸の太さなどが変わる。太棹は義太夫、中棹は地歌・常磐津・清元、細棹は長唄・小唄などに用いる。調弦法は、本調子・二上がり・三下がりなど。永祿年間(一五五八~七〇)琉球の蛇皮(じゃび)線が大坂の堺に輸入され、琵琶法師によって改造されたという。さみせん。三弦。しゃみ。さみ。ぺんぺん。

*御湯殿上日記‐天正八年〔1580〕二月一六日「まいののち、宮の御かた、御かはらの物、山しろといふ、しやみせんひかせらるる」

*日葡辞書〔1603~04〕「Xamixen (シャミセン)」

*虎明本狂言・昆布売〔室町末~近世初〕「うってきかせう、是をしゃみせんにしてな」

*仮名草子・恨の介〔1609~17頃〕上「今様のしゃみせんを転手きりりと押し廻し、糸を調べて甲を取り、合の手を弾かせらる」

*俳諧・類船集〔1676〕之「三絃(シャミセン)」

*浮世草子・傾城禁短気〔1711〕二・三「子守、小買物の苦患を免れ三味線(シャミセン)を引習ひ、十六番の扇の手、目の舞ほど稽古して」

(2)「しゃみせんぐさ(三味線草)」の略。

(3)「しゃみせん(三味線)を弾(ひ)く」の略。

(4)学校の成績が甲であること。甲の字が三味線の形に似ているところから、学生などが言ったもの。

*新時代用語辞典〔1930〕〈長岡規矩雄〉学生用語「三味線 学科の成績が甲であること。甲の字が一寸三味線の形に似てゐるからいったもの」

方言

(1)魚、しまいさき(縞伊佐木)。

(2)植物、かにくさ(蟹草)。

語源説

(1)弦が三本であるところから〔色道大鏡・一話一言〕。

(2)沖縄のジャビセン(蛇皮線)からか〔名言通〕。

発音

サブヘン・サンブヘン〔津軽語彙〕サミセコ〔岩手〕シャブセン〔岐阜〕シャムセン〔栃木・埼玉方言・東京・岐阜・静岡・長崎〕シヤムセン〔飛騨・愛知〕シャンセン〔鹿児島方言〕

サブヘン・サンブヘン〔津軽語彙〕サミセコ〔岩手〕シャブセン〔岐阜〕シャムセン〔栃木・埼玉方言・東京・岐阜・静岡・長崎〕シヤムセン〔飛騨・愛知〕シャンセン〔鹿児島方言〕

[0]

[0] [0]

[0]

辞書

日葡・ヘボン・言海

→正式名称と詳細

表記

【

図版

日本大百科全書(ニッポニカ)

日本の弦鳴楽器の一つ(リュート属長頸撥弦 (ちょうけいはつげん)楽器)。中国の三絃 (さんげん)に由来する楽器で、16世紀後半に琉球 (りゅうきゅう)を経由して泉州(大阪)の堺 (さかい)に伝えられたとされる。伝来後は急速に普及し、改良を施されながら、日本の近世音楽を代表する楽器となって現在に至っている。「しゃみせん」という呼称は、中国の「三絃」の発音が日本に入って転訛 (てんか)したものと考えられる。また三絃をそのまま音読みして「さんげん」とよぶことも一般化している。

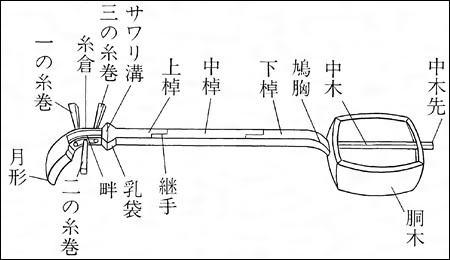

三味線は種目や流派によりそれぞれ固有の特徴をもつが、基本的な構造は共通しており、全長も約97センチメートルとほぼ一定している。

棹 (さお)は紅木 (こうき)または紫檀 (したん)製で、1本の木でできているものを延棹 (のべざお)、使わないときに分解可能なものを継棹 (つぎざお)という。棹は胴の木枠を貫通することで固定されている。棹の上端には海老尾 (えびお)とよばれる湾曲部分がある。海老尾には糸巻を差し込む空間、糸蔵 (いとぐら)がある。糸巻に巻かれた太さの異なる3本の絹製の糸は、糸蔵の端にある金属製または竹製の上駒 (かみごま)の上を通過して棹の上に張られている。ただし、構えたときに上方にくる低音弦(一の糸)は上駒から外してあり、棹の本体に触れやすいようにくふうされている。このくふうはサワリ(サハリ)とよばれ、中国、琉球の三絃にはみられない。上駒と平行に棹上に溝をつくることでわずかな起伏(山と谷)を設け、一の糸が振動するときに山に触り、微妙に異なる音高が混じり合う効果をあげる。この効果が生かされることを「サワリがつく」といい、演奏技巧上重要である。これ以外の部分では、棹の表面は平らに処理されフレットがないが、継棹の場合は棹の継ぎ目が運指のための目印となる。

胴の部分は、花梨 (かりん)など堅い材質の板を4枚枠状に組み、両面に猫(または犬)の皮をはる。演奏時には胴皮と弦の間に駒(下駒 (しもごま))を挟む。これは、糸の振動弦長を下端で決める働きと、糸の振動を胴皮に伝える働きをもつ。駒には、象牙 (ぞうげ)、べっこう、木などの硬い素材が使われる。胴の最下端部から棹の一部が突出し(中子先 (なかごさき))、そこには糸を結び付けるための根緒 (ねお)が取り付けられている。

撥 (ばち)の使用は琵琶 (びわ)の影響と考えられる。三味線では撥の形状はほぼ同じだが、種目によってその大きさや材質などが大幅に異なる。素材には、象牙、べっこう、黄楊 (つげ)などをおもに用いる。なお小唄 (こうた)では原則として撥は使わず、爪弾 (つまび)きを用いる。

通常、棹の幅によって太棹 (ふとざお)、中棹 (ちゅうざお)、細棹 (ほそざお)の3種類に分かれる。太棹は義太夫節 (ぎだゆうぶし)、津軽 (つがる)三味線、浪曲(浪花節 (なにわぶし))に、中棹は常磐津節 (ときわずぶし)、清元節 (きよもとぶし)、新内節 (しんないぶし)、地歌 (じうた)などに、細棹は長唄、荻江節 (おぎえぶし)、小唄などに用いられる。しかし実際は同じ太棹でも種目、流派によって胴の大きさや皮の材質など細部が異なるので、この3分類は非常に大まかなものといえる。むしろ種目、流派によって三味線を分類するほうが正確である。

撥 (ばち)もまた種目、流派によって異なる。義太夫節の撥は、撥先に厚みがあり外側に向けての開きも小さく、重く大きい。地歌では、開きが大きく撥先の薄い津山撥 (つやまばち)が好んで使われる。これに対して長唄の撥は一回り小さい。また新内の上調子 (うわぢょうし)には、指でつかんで扱う、さらに小型の撥がある。

なお、薩摩 (さつま)(鹿児島県)では「ごったん」という杉製の板張り三味線が近年まで愛好されていた。

三味線の調弦は、絶対音高ではなく、弦と弦との相対的な音程関係によって規定されている。個々の調弦は調子とよばれ、基本的なものに本調子 (ほんちょうし)、二上 (にあが)り、三下 (さんさが)りがあり、派生的なものに一下り、六下り、一上り、二上り三メリなどがある。

本調子は、一の糸の完全4度上に二の糸、二の糸の完全5度上に三の糸をあわせる。本調子を基準にして各調子が命名される。二上りは、本調子の二の糸を長2度高めてつくる。また三下りは、本調子の三の糸を長2度下げてつくる。しかし、実際の調弦はかならずしも本調子を媒介とすることなしに行われる。たとえば、曲中で三下りから二上りに変えるときには、一の糸を長2度下げることで調子を変えるので、一の糸を中心音として固定する見方は通用しないのである。

調子は曲の気分と強く結び付いているといわれる。本調子は本格的・男性的、二上りは変格的・派手・陽気、三下りは女性的・優美・悲哀などと結び付き、作曲の段階で調子の選択が重要な決定事項となる。一曲のなかで曲想が変化する場合には、調子も変わることが多い。音色や旋律の変化をねらって、派生的な調子が曲中で部分的に使われることもしばしばある。曲中での調子の変更は、演奏を中断せず、左手で糸巻を操作して瞬時に行われるのが普通である。

三味線は、正座して右膝 (ひざ)の上に胴を置き、右腕で胴の上部を押さえて本体を固定するのが基本の構えとなる。このとき左手を棹に軽く添えるが、棹を支えてはいけない。撥弦 (はつげん)は撥の先端を糸の斜め上方から打ちおろして行う。打ちおろされた撥は皮の棹寄りに貼 (は)られた撥皮 (ばちかわ)に当てて止まり、撥音 (ばちおと)が生じる。撥音は、打楽器的な音色効果として重視される。義太夫節では、撥音の強弱を調節する表現技法がとくに多い。また、地歌のように撥音を避けて純粋の弦音だけをねらう場合もある。

右手の技法で代表的なものはスクイバチである。スクイバチは、糸をすくい上げて撥弦する技法で、音量は小さいが、通常の弾き方と音色が異なる。この技法は、多くの場合、打ちおろした糸をそのまますくい上げて、その動作を何度か繰り返すパターンとして用いられる。

左手のおもな役割は、棹上で糸を押さえ、必要な音高を与えることにある。糸はおもに人差し指で押さえ、旋律進行の必要に応じて中指、薬指(まれには親指)を用いる。棹上にフレットはないが、正確な音高が得られる位置は決まっており、その位置は勘所 (かんどころ)(またはつぼ)とよばれる。左手には、勘所を正確につかみ、糸を棹に擦り込むようにして押さえビブラートをかける技術、勘所から勘所へすばやく移動する技術が必要とされる。これらの動作は、視覚の助けを借りずになしうるだけの熟練を必要とする。また、一の糸のサワリをつけるために、二の糸、三の糸上の勘所で、一の糸の倍音にあたる勘所は、とくに正確に押さえなくてはならない。サワリの共鳴をつけることは表現上の重要な評価基準となる。とくに二上りの調子では、サワリがつかないと共鳴によるはでさ、華やかさが得られず、よい演奏にはならない。

左手の技法では、指を糸に沿ってずらしポルタメント効果を与えるスリ、指で糸を棹上に打ちおろして小さな音で明確な拍をとるウチ、掛け声とともに糸を打ち残響を絶つケシ、糸に指をひっかけ、棹に押さえつけるようにして指から離すハジキなどが代表的である。

三味線の伝来当初、その演奏の伝承に楽譜は用いられず、楽器の音をことばのシラブルにあてて旋律を歌って暗記する便宜的な方法がとられていたと考えられる。その後、より厳密な伝承法の確立を目ざして、1664年(寛文4)『糸竹初心集 (しちくしょしんしゅう)』が出された。この書では、勘所と右手の奏法によって決まる音の一つ一つを異なった仮名に対応させて表示するシステムが提示された。これにより旋律の唱え方が規範化され、同時に旋律を書き留める努力がなされた。しかし、使われる仮名が多いので、実際には唱えにくい。また、旋律がパターン化してくると、一音一音を異なった仮名で明確に区別する必要もなくなる。

1685年(貞享2)刊行の『大ぬさ』、1757年(宝暦7)刊行の『浄瑠璃 (じょうるり)三味線独稽古 (ひとりげいこ)』には、このころに成立した「糸の声」、すなわち口三味線 (くちじゃみせん)が記録されている。口三味線は現在も使われている旋律唱法であり、唱え歌うことによりリズムをはっきりと表現し、奏法・音色上の差異を仮名で明示する機能をもつ。使われる仮名の数は少なく、音高や勘所は示さない。しかし、フレーズとしての仮名のまとまりは旋律の記憶を容易にし、旋律をパターン化して認識する助けとなる。

記譜法そのものを開発する努力も払われた。義太夫節では、「いろは」の仮名を勘所にあて、語りの稽古本の詞章の右に朱 (しゅ)を使って書き込む書法が確立された。地歌では、1762年(宝暦12)『音曲力草 (おんぎょくちからぐさ)』において、リズム・奏法・勘所を詳細に記号化する試みがなされた。1793年(寛政5)の『五線録』は口三味線を中心に据え、勘所記号や拍節記号などを必要に応じて書き添えた実用的な楽譜である。1828年(文政11)刊行の『絃曲大榛抄 (げんきょくたいしんしょう)』は、十二律を援用して三味線と歌の音高を厳密に記譜し、拍節表記にもくふうがある。奏法の手順を文章化して示す試みはすでに『大ぬさ』にみられるが、実用化には無理があった。

明治に入ると、三味線音楽を五線譜化する試み、吉住小十郎 (よしずみこじゅうろう)による小十郎譜(研精会譜)、その応用である青柳譜 (あおやぎふ)などが現れた。大正期には4世杵屋弥七 (きねややしち)が文化譜を、福岡の大日本家庭音楽会が家庭式三味線譜を発表するなど、さまざまな記譜法が考案されている。ほかに根岸の勘五郎(11世杵屋六左衛門)による大薩摩 (おおざつま)略譜、田中正平 (しょうへい)による三味線速記譜などがある。

三味線は、伝来当初には箏 (そう)、一節切 (ひとよぎり)尺八などの楽器とともに流行歌曲の演奏に用いられたが、17世紀中ごろからは盲人音楽家によって三味線組歌が始められた。のち、箏、胡弓 (こきゅう)(または尺八)を加えた三曲合奏が生まれ、この伝統は地歌の確立へとつながる。

浄瑠璃は、琵琶を用いて説話を語る音曲であったが、17世紀初め、三味線を伴奏楽器として採用して以来、急速に発達した。人形芝居では初め説経節 (せっきょうぶし)、金平節 (きんぴらぶし)、播磨節 (はりまぶし)などの浄瑠璃が用いられたが、元禄 (げんろく)期(1688~1704)に竹本義太夫が浄瑠璃諸派を集大成し義太夫節を確立した。義太夫節は人形浄瑠璃を代表する種目として、現在では文楽 (ぶんらく)の中心的音楽になっている。

一方、歌舞伎 (かぶき)も、一中節 (いっちゅうぶし)、大薩摩節、河東節 (かとうぶし)など、18世紀初頭に展開した浄瑠璃諸種目を吸収した。なかでも、一中節から生まれた豊後節 (ぶんごぶし)は大流行したが、風紀を乱すことを理由に禁止されて分派し、常磐津節や清元節が歌舞伎音楽として残り、新内節が座敷浄瑠璃として確立した。

長唄は歌舞伎の劇場付きの音楽家たちによって生まれたが、伴奏や効果音としての下座 (げざ)音楽以外に、座敷音楽として技巧的にも高められた種目として成立し、現在に至る。

江戸末期には、三味線伴奏による小歌曲が流行し、端唄 (はうた)、うた沢とよばれるようになった。明治にはやはり同種の小曲がはやり、小唄として現在に至っている。

明治期には、ほかに、地方の民謡を三味線の伴奏で歌う俗謡、浪曲、女 (おんな)義太夫などがはやり、一中節、宮薗節 (みやぞのぶし)、荻江節、河東節なども再興され、三味線音楽全盛の時代となった。

現行の重要種目を列挙すると次のようになる。(1)地歌、(2)長唄、(3)荻江節、(4)山田流箏曲(箏と三味線との合奏)、(5)小歌曲類――端唄、うた沢、小唄、(6)浄瑠璃――義太夫節、一中節、河東節、宮薗節、新内節、常磐津節、富本節 (とみもとぶし)、清元節、浪曲 (ろうきょく)、(7)民謡や郷土芸能、(8)新日本音楽などの現代邦楽。

以上に述べた三味線音楽は便宜的に、歌物 (うたいもの)と語物 (かたりもの)に区別される。歌物には、地歌、長唄、荻江節、端唄などの小歌曲類、民謡など、語物には、義太夫節、一中節、浪曲などの浄瑠璃が含まれる。この分類が普及していることから、三味線は歌や語りの伴奏楽器としてとらえられがちであるが、曲の進行に関しては、歌い手や語り手よりも三味線弾きのほうが主導権をもつ場合が多い。1人で弾き語り(歌い)をする場合でも、その学習過程では三味線の旋律がまず規範となる。歌や語りは、三味線の旋律からのずれとして技巧的、美的に高められる。

長唄の合方 (あいかた)や地歌の手事 (てごと)は、三味線そのものの技巧を聴かせるために一曲中に挿入される器楽演奏部分である。合方には、「砧 (きぬた)の合方」「佃 (つくだ)の合方」「楽 (がく)の合方」などのように固有の名称があり、特定の雰囲気を象徴する音型を他ジャンルの音楽から引用したり、自然音を模倣的に表現したりするなど、表現様式が洗練された。手事では、尺八や箏との間の「掛合い」やヘテロフォニー的音構成の様式化が進められ、声楽から独立した器楽合奏部分として発達した。

また、歌や語りの合間に置かれる短い独奏部は合 (あい)の手とよばれ、掛け声などを多用しながら、曲を推し進める役割をもち、あらゆる種目にみられる。

[0][辞書]言海

[0][辞書]言海

字尽〔

字尽〔 [イ]

[イ] [0]

[0] [セ]

[セ] [セ]

[セ] ク

ク [セ][辞書]言海[表記]【三味線草】言海

[セ][辞書]言海[表記]【三味線草】言海 シャ

シャ [コ]

[コ] [セ]

[セ] (かりん)などを材料にして、四枚の板で枠を作り、猫または犬の皮を張る。しゃみせんどう。[発音]サミセンドー

(かりん)などを材料にして、四枚の板で枠を作り、猫または犬の皮を張る。しゃみせんどう。[発音]サミセンドー [イ]

[イ]

©2025 NetAdvance Inc. All rights reserved.