waistcoat lanternfish

Taaningichthys minimus

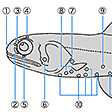

硬骨魚綱ハダカイワシ目ハダカイワシ科に属する海水魚。北海道以南の太平洋沖、小笠原(おがさわら)諸島近海など太平洋、インド洋、大西洋の熱帯から温帯海域に広く分布する。体は細長く、高さは尾柄(びへい)に向かってだんだんと低くなる。頭長は体高のおよそ1.8倍。吻(ふん)は丸くてきわめて短く、吻長は眼径の半分以下。目は大きく、吻端に近い。頭長は眼径のおよそ3倍以下。目の虹彩(こうさい)の後半部に大きい不透明の白色の三日月形の部分がある。背びれの起部は腹びれ基底(付け根の部分)の後ろから、臀(しり)びれ起部は背びれ基底後端よりも後ろから始まる。背びれは11~13軟条、臀びれは11~14軟条。臀びれ基底の後端上方に脂(あぶら)びれ(背びれの後方にある1個の肉質の小さいひれ)がある。胸びれは15~17軟条で、長くて腹びれの起部を越えて後方へ伸びる。腹びれは8軟条。側線鱗(りん)数は40~41枚。鰓耙(さいは)は上枝に4~5本、下枝に12~13本。

また、発光器は種の重要な特徴である。頭部や体側にある発光器は小さく、脱落しやすい。両性ともに尾柄の上下にそれぞれ1個の尾柄上部発光腺(せん)SUGL(図中⑯、以下同)と尾柄下部発光腺INGL(⑰)があり、両発光腺は黒色素で縁どりされている。普通、尾柄上部発光腺の長さは尾柄下部発光腺の長さの半分以下。腹びれ上発光器VLO(⑨)は側線と腹びれ基底の中間にある。肛門(こうもん)上発光器SAO(⑫)は1個で、側線の直下にある。体側後部発光器Pol(⑭)は側線の直下で、脂びれの基底後端下よりすこし前にある。尾びれ前発光器Prc(⑱)は3個で、最上のものは側線上にあり、下の2個からよく離れている。前部臀びれ発光器AOa(⑬)は5~7個、後部臀びれ発光器AOp(⑮)は3~6個。

最大体長は6センチメートルほどになる。沖合いの水深800メートル以浅にすみ、夜間に水深400メートル以浅まで日周鉛直移動をする。ビームトロールでとれる。

本種が属するクロハダカ属は、日本から本種以外にチヒロクロハダカT. paurolychnusとハゲクロハダカT. bathyphilusの2種が報告されている。チヒロクロハダカは頭や体に発光器がなく、胸びれの後端が腹びれの基底に達しないことなどで、そしてハゲクロハダカは尾柄上部発光腺の長さが尾柄下部発光腺の長さにほぼ等しいこと、胸びれの後端が腹びれの基底に到達しないことなどで本種と区別できる。