Japanese lanternfish

Notoscopelus japonicus

硬骨魚綱ハダカイワシ目ハダカイワシ科に属する海水魚。日本では北海道以南から土佐湾までの太平洋沖、山陰沖の日本海、小笠原(おがさわら)諸島の海域、世界では千島(ちしま)列島、カムチャツカ半島、カナダのブリティッシュ・コロンビア州などの海域に分布する。体は細長く、体高は体長の約5分の1。頭は小さく、頭長はおよそ体高に等しいか、やや短い。吻(ふん)は丸くて短い。吻長は眼径より著しく短い。目は小さく、吻端にきわめて近い。口はきわめて大きく、上顎(じょうがく)の後端は目の後縁下をはるかに越える。下顎の歯は絨毛(じゅうもう)状歯帯。鱗(うろこ)は強い櫛鱗(しつりん)で、はがれにくい。側線鱗数は42~53枚。背びれは20~22軟条、臀(しり)びれは18~20軟条。背びれ基底長(付け根の部分の長さ)は臀びれ基底長よりもすこし長く、臀びれは背びれ基底の中央下方から始まる。脂(あぶら)びれ(背びれの後方にある1個の肉質の小さいひれ)は臀びれ基底後端の後ろ上方にある。胸びれは小さく、10~11軟条。鰓耙(さいは)は上枝に7~8本、下枝に16~18本。体は一様に黒色。

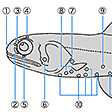

また、発光器は種の重要な特徴である。肛門(こうもん)上発光器SAO(図中⑫、以下同)は3個で、ほとんど直線状に、やや斜めに並ぶ。最上のものは側線直下に、最下のものは最後の腹部発光器VO(⑪)の後方に位置する。腹部発光器は5~6個で、水平に並ぶ。胸びれ下発光器PVO(⑧)は2個で、上のものは胸びれ基底上端よりかなり上方にある。胸びれ上発光器PLO(⑦)は側線に近い。体側後部発光器Pol(⑭)は2~3個で、側線のわずかに下に、やや水平に並ぶ。前部臀びれ発光器AOa(⑬)は8~10個、後部臀びれ発光器AOp(⑮)は6~7個。尾びれ前発光器Prc(⑱)は4個あり、尾びれ基底の側線下に2個、すこし離れて尾柄(びへい)腹縁の後端に2個並ぶ。

最大体長は13センチメートルほどになる。昼間は水深200~800メートルの中深層にすみ、夜間には20~200メートルに日周鉛直移動をする。底引網やサクラエビ網でとれる。日本では、駿河(するが)湾でときどき海岸に打ち上げられる。オットセイなどの海獣の餌(えさ)として重要である。

本種が属するオオクチイワシ属は背びれ基底長が臀びれ基底長よりも長いこと、体側後部発光器が2~3個あること、尾びれ前発光器が3~4個あることなどの特徴をもち、日本から本種以外にオオセビレハダカN. caudispinosusとイサリビハダカN. resplendensとが知られている。これらの2種は尾びれ前発光器が3個で、体が円鱗で覆われることなどで本種と容易に区別できる。また、オオセビレハダカは背びれが大きく、普通は26軟条以上あること、下顎の後方歯が肥大することなどでイサリビハダカと区別できる。